在文化的交汇中,成就独特的自己

2024年1月,我有幸成为太阳集团官网法语系赴法国雷恩第二大学交流项目的一员。这是因疫情停摆多年后恢复的首批交换计划之一。感谢院系与老师们的努力,让我在这个重要节点上踏出国门,开启人生一段全新的旅程。

从确定资格到正式出发,仅有短短三个月准备时间,显得颇为仓促。然而正是这种“边走边适应”的节奏,开启了我在多元文化中不断摸索、不断成长的留学经历。

初到法国:从繁杂琐碎中逐步适应

抵达法国雷恩的最初几周,对我而言是一段紧锣密鼓的适应期。一切从零开始,陌生的生活环境、完全不同的办事逻辑、语言壁垒……让我不得不迅速从“学生”转变为“生活者”。我入住的是CROUS学生公寓,最初对宿舍配置和公共厨房规则感到不适应,但随着日常的推进,也逐渐建立起属于自己的节奏。厨房不只是做饭的地方,更成为我结识朋友、交流文化的社交场。

(第一个特别的春节)

办理CAF住房补助、银行开户、电话卡等手续曾一度让我焦头烂额——流程繁复、节奏缓慢。但正是这些繁琐事务,让我在一次次“碰壁”中习得了法国行政逻辑、文件准备技巧,更重要的是练就了用法语自我表达的勇气。更重要的是学会了用法语主动沟通和自我表达,这些琐碎事务成了生活中一堂堂‘实用法语课’。

(CROUS学生公寓)

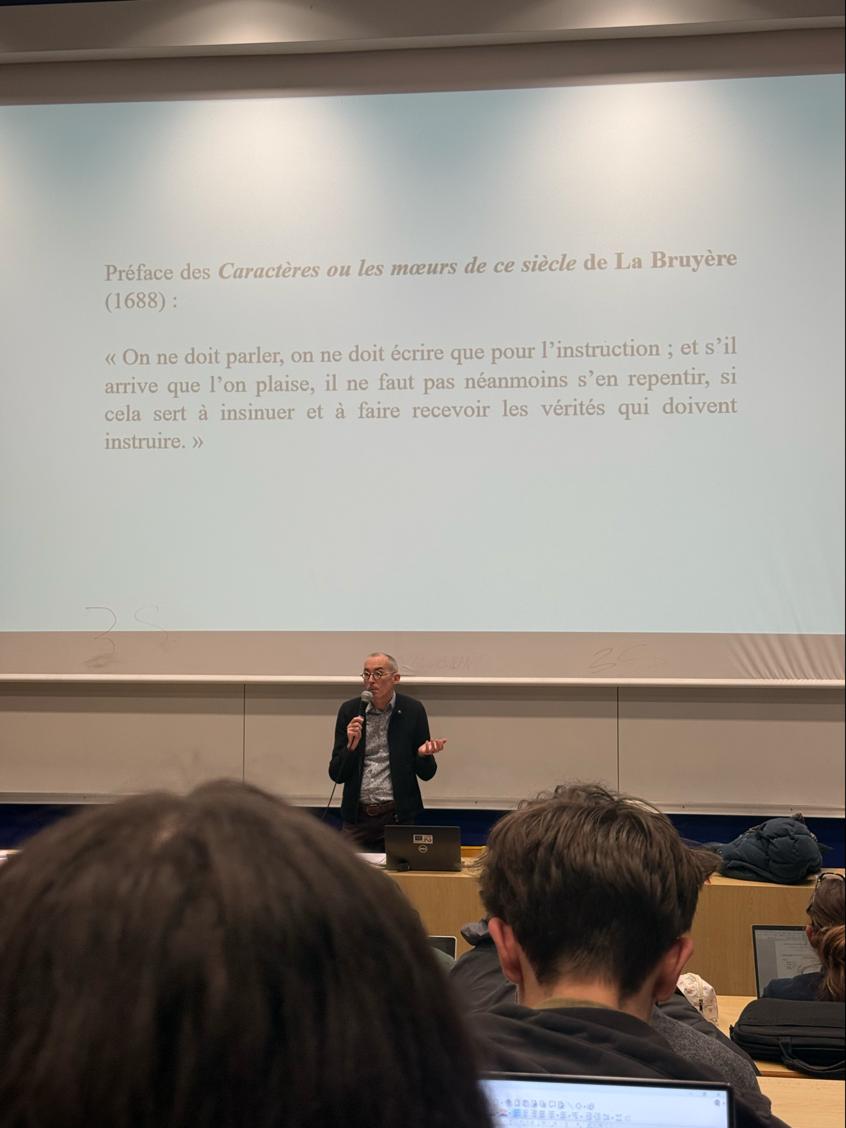

课堂之上:语言与文化的双重挑战

我的课程主要来自文学系与传播系:前者专注法语语言学,包括语音、拼写、语言演变等内容;后者则围绕舆论、传播机制与社会心理,强调理论与现实的结合。课程面向本地学生,术语密集、节奏紧凑,一开始让我倍感吃力,有时甚至需要逐字查词理解讲义。

更具“法国特色”的,是时不时出现的罢工通知——课程常因突发事件被取消或延迟。起初我很难适应这种“不确定性”,但渐渐也学会了灵活应对,主动调整计划。

在不断的适应中,我也摸索出属于自己的学习策略:课前预读、重点词汇整理、积极记笔记,与老师和同学主动交流。从应对式学习到主动投入,我慢慢建立起语言信心,也开始真正享受课堂带来的思想激荡。

(停课通知…)

跨文化生活:交朋友,也走出去

留学生活不仅仅是“上课”与“考试”。在雷恩,我遇到了来自韩国、日本、德国、西班牙等国家的交换生。我们在厨房里共享家乡味道,也在周末相约短途旅行,一起探索布列塔尼的风土人情。

记忆最深刻的是与朋友前往圣马洛(Saint-Malo)。那是被海风包围的小城,我们沿海边散步,品尝地道海鲜,看夕阳坠入海平线。文化差异在共同的欢笑中被悄然抚平,取而代之的是理解、包容与欣赏。

一人行走:旅行是另一种课堂

假期期间,我也开启了几段“独行者”的旅行。背起背包,我独自前往意大利、希腊、阿尔巴尼亚南部的萨兰达,一路感受不同文化的温度。从古迹到街头市集,从博物馆到碧海蓝天,每一步都让我在陌生中思考世界的多样与共通。

当然,法国本土也是我的探索重点。我利用课余时间探寻巴黎,也走访了昂热、波尔多、南特等城市,感受各地风情的差异。每一座城市都有不同的节奏与面貌,也让我对法国有了更立体、真实的认识。

令我难忘的是在巴黎完成了一个“网球的朝圣”:亲临罗兰·加洛斯(法网),感受世界顶级赛事的氛围。法网的黄昏,红土上每一粒尘埃都在发光,而我只是恰好路过的见证者。

成长与回望:多元文化中的自我建构

回顾这段旅程,从语言障碍到文化适应,从初入课堂到独自旅行,每一步都刻下了成长的痕迹。语言能力的提升只是表层,真正宝贵的是我逐渐习得在多元文化中观察世界、理解他者的能力。

我学会了不只用“中文语境”去理解问题,而是尝试从更多元的文化视角出发,理解差异背后的历史与逻辑。这不仅改变了我的思维方式,也逐渐塑造了一个更加自信、开放的“我”。

法国,这个曾经在地图上那么遥望的国度,从一开始的陌生,逐渐变得熟悉,从一个抽象的地名,成为我真实生活过的地方。它是我人生履历上的一个新的里程碑,也是我人生中一次重要的“文化交汇点”。它教会我如何用慢节奏去品味生活,也让我体验到快速成长的节奏。它让我在真实的欧洲语境中生活、学习、成长,逐步建立起一种属于自己的跨文化认知与表达能力。

致后来者:不完美的开始,也能通向独特的旅程

如果要送给下一位即将开启交换旅程的同学一句话,我想说:

你永远无法准备得万无一失,但你可以在每一次困惑与尝试中,找到属于自己的节奏。你终将发现,所有的挑战,都会成为你独特旅程中最有力量的注脚。

suncity太阳新城官方微信

suncity太阳新城官方微信